诗华日报:【心向太阳25专稿 1】心向太阳剧坊银禧历经路程

心向太阳剧场是一个推动戏剧文化艺术、教育和社会关怀公益活动的非盈利组织,成立至今已有25年的历史。

近年遇上马来西亚华文话剧诞辰100周年,心向太阳剧坊积极发起“抢救百年马年话剧史料运动”,在全国各地展开田野调查收集珍贵的戏剧文献和文物,包括演出剧本、特刊、剪报、剧社徽章等,取得不俗的成绩。

疫情下,心向太阳剧坊仍肩负推动戏剧艺术的使命,将研究马来西亚戏剧的丰硕成果,通过线上获邀出席中国台湾、美国和马来西亚各大学单位主办的戏剧国际学术研讨会发表论文,引起各地学界的关注。

2021年,心向太阳剧场出版马来西亚华文戏剧学术研究论文集,结果中港台、马新泰和日本20多位戏剧专家学者的文章出版《戏剧:文学•历史•战争——我们站在马来西亚的土地上发声》(上下册)。

2022年,心向太阳剧场发起“金丝带:文史资料保存全国宣导运动”,在雪隆、霹雳、槟城、吉打、柔佛、吉兰丹等州属举办专题讲座会、史料展览,来唤醒全国人民对文献文物的重视;同年,也设立“戏剧文化馆”,向国内外人士展示珍贵的戏剧史料,打造成戏剧国际学术交流平台与表演艺术研究中心。至今已有国内外大学教授、研究学者和硕博研究生,来使用馆藏珍贵的资料。该馆不定期举办专题展和讲座会,以期达到推广戏剧文化艺术与提高学术研究风气,至今已吸引300人次到馆参观。

2023年底,心向太阳剧场出版《精神不死:马来西亚华文话剧口述历史》第一辑,记录前辈们在我国从事演剧活动的史实。此外,近年也在各地教授儿童戏剧教育课程,培养国家未来的主人翁。2024年,剧场成员受邀到日本和台湾开讲戏剧专题讲座会,引起出席者对马来西亚华文戏剧发展史的关注。同时,剧场成员既在东京呈献舞台剧《田汉的一封信》获得好评,也将在“台南艺术节”呈献首部纪录片《台下寻迹——寻找二战前台马戏剧交流的拼图》,并在国内成功出版诗集《入戏太深》(孙天洋著)和《理想不变:马来西亚华文话剧口述历史》(田野调查与访谈录第二辑),引起文学界与学术界的关注。

一个国家的剧运盛衰,可以反映出该国的文化水平,国民物质的富足精神面貌。同时,一个国家戏剧活动与否,也足以关系到该国的国运、民运与文运,至深且巨。心向太阳剧坊仍希望以戏剧文化艺术搭桥,展现我国生气勃勃的文化生态。

心向太阳剧坊从2000年开始至今,可说是一路走来不忘初心,其发展过程,可分为六个时期:初创期、定位期、巩固期、鼎盛期、沉潜期、转型期。以下各别论述之:

2000-2002年:初创期——以热血浇灌理想

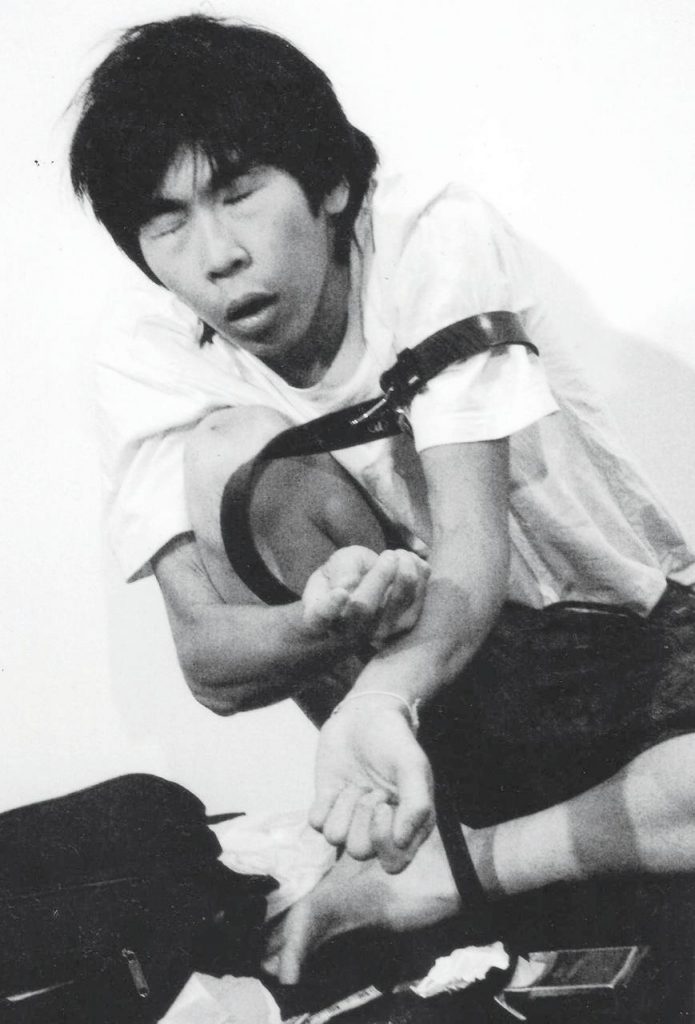

2000年,吉隆坡蕉赖韩新传播学院的一群应届毕业生,决定挑战舞台剧公演,创下学院历史。他们以台湾身障青年黄乃辉的自传为蓝本,创作了首部作品《心向太阳》,剧坊之名由此诞生。尽管条件艰苦——无排练场地、经费短缺、技术匮乏,这群年轻人以街头为舞台,靠赞助与宣传筹措资源,最终成功公演。2002年,原班人马联合学弟妹推出第二部剧《汪洋中的一条船》,改编自郑丰喜的励志故事,并将票房收入捐赠给残联协会,奠定剧场“艺术+慈善”的双重使命。核心成员沈国明以其精神带领团队,为剧场注入不畏挑战的基因。

2002-2005年:定位期——在探索中确立方向

剧场初期仍受场地与资金困扰,2003年短暂缺席后,2004年以黄乃辉“梦天堂”全国巡回讲座及同名舞台剧重振旗鼓,并发行首张音乐专辑。此时剧场无固定会所,借学院宿舍排练,道具存放于成员租屋处,却凝聚出强大向心力。2005年,剧场迎来转折:首个会所在Ue3号中南城落成,并推出自编自导作品《椅子·人》;开办首届儿童戏剧班,吸引20名学生;出版免费戏剧季刊《戏纪元》,成为马来西亚华文戏剧刊物之一。此外,剧场通过商演、社团义演及国际戏剧交流(如台湾、新加坡分享会)扩大影响力,逐步确立十大发展方向,涵盖舞台剧、音乐、出版、教育等领域,尝试各种挑战。

2005-2008年:巩固期——扎根与突破

2006年,剧场注册为非营利机构,获政府拨款与商家赞助,逐步稳定运营。同年公演《爱之路》,并在商场举办爱滋病宣导展览,深化社会关怀。2007年,剧场迁至蕉赖斯嘉镇新会所,受邀参与国家剧院歌舞剧《敦陈祯禄》制作,更首度赴北京演出,成为马来西亚首个登陆中国首都的民间剧社。2008年,《陪你走过》公演票房捐助中国四川地震赈灾,体现艺术与公益结合的理念。内部开设化妆、音响等培训课程,并启动“绿野小学生戏剧比赛”,为后续十届赛事奠定基础。尽管筹募会所基金未达目标,剧坊仍以多元活动巩固社群基础。

2009-2013年:鼎盛期——多元绽放与实体拓展

此时期剧场会员激增,架构完善,年均推出一部舞台剧,如重演《爱之路》、儿童剧《向日葵》系列等。2009年,剧场获赞助打造“戏剧后巷”,内含戏剧咖啡座、图书馆、摄影馆等复合空间,成为文化地标。《戏纪元》季刊出版22期后转型丛书,收录剧本与学术论文。2013年,主席沈国明赴中国深造,剧场进入调整期,但鼎盛期积累的资源和影响力为其后续发展提供坚实基础。

2013-2018年:沉潜期——传承与蓄力

沈国明攻读博士期间,执行长陈晓春延续年度活动:戏剧观摩赛、儿童班、丛书出版持续进行。剧场两度搬迁会所,2017年迁离“戏剧后巷”,象征实体空间的收缩,但活动未止。此阶段剧坊更注重文化积淀,为转型埋下伏笔。

2018年至今:转型期——从舞台到学术的升华

沈国明归国后发起“抢救百年马华话剧史料运动”,推动戏剧学术研究。剧坊联合各单位举办“马来西亚华文话剧诞辰100周年”戏剧国际学术研讨会,出版多部学术著作,如沈国明博士论文《从“中国话剧”到“马来西亚话剧”》。团队深入田野调查,采集口述历史,并计划建立戏剧文化馆。2020年疫情期间,沈国明以研究论文获文学奖,剧坊转向史料保存与学术出版,同时筹备以大型舞台剧回归舞台。尽管面临经费与人力挑战,剧坊仍坚守初心,以多元形式延续华社戏剧命脉。

结语

——十五载风雨,心向太阳剧坊从学生制作发展为兼顾艺术、教育、学术的综合性组织。其历程印证了“艺术根植于社会”的理念,亦展现民间文化团体在资源有限下的韧性。未来,剧场将继续以戏剧为媒介,书写属于马来西亚的文化篇章。